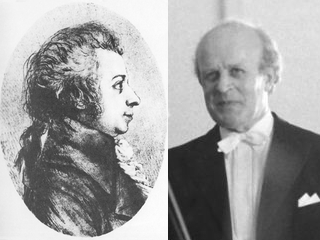

La photo illustrant l'en-tête de cette rubrique est extraite d'une photo du Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Freiburg, W 134 Nr. 077343b, Donaueschinger Musiktage 1964, 17. Oktober 1964, Urheber: Autor/Fotograf: Willy Pragher, Rechteinhaber: Landesarchiv Baden-Württemberg

Photo à droite:

Ernest Bour, 1963, extrait d'une photo du Landesarchiv Baden-Würtemberg,

Abt.Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 073892 (l'original est sous-exposé, d'où l'aspect "laiteux" de cet extrait)

À gauche:

Wolfgang-Amadeus Mozart, voir

au bas de cette page pour plus de précisions.

Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie No 29 en la majeur, KV 201

Orchestre National de la RTF, Ernest BOUR, 31 mai 1952

Cette symphonie est l’une des dernières symphonies dites «Salzbourgeoises» (c’est-à-dire celles composées en «série» à Salzbourg entre 1770 et 1774) de Wolfgang Amadeus Mozart. Composée probablement au début de l'année 1774, elle se détache nettement du style des symphonies précédentes: Mozart revient à une orchestration plus dépouillée, pas de trompettes, et seulement deux cors.

Une courte description citée du Guide de la musique symphonique réalisé sous la direction de François-René Tranchefort, Fayard 1986, ISBN 978-2-213-64075-4:

"[...] 1. ALLEGRO MODERATO (à 2/2): trois sujets se distinguent dans cet ambitieux premier mouvement. Le premier est exposé deux fois (la deuxième, accompagnée d'un solide contrepoint entre les violons et les basses), et conclu par une ritournelle énergique. Le second, en mi, est un chant d'une lumineuse clarté confié au quatuor, suivi d'une ritournelle tout aussi pleine d'assurance; le troisième, enfin, plus inattendu, est présenté avec désinvolture par les violons en imitation, tandis que les basses reprennent l'accompagnement de la ritournelle précédente. Introduit par un court motif chromatique à l'unisson, le développement s'ouvre sur un curieux passage d'imitations entre altos et basses, avant un sujet nouveau dont les modulations mineures, plutôt dramatiques dans un tel contexte, trouvent un écho dans les mesures syncopées qui précèdent la rentrée, - laquelle survient sans changement mais augmentée d'une coda d'une grande puissance, construite à partir du premier sujet.

2. ANDANTE (en ré, à 2/4): calme et berceur, le premier sujet est d'abord confié aux premiers violons, puis aux seconds sous d'habiles broderies des premiers. Le second, en la majeur, encore plus serein, est conclu par une ravissante ritournelle proposée par les cordes, puis les bois et les vents. Parsemé de modulations, le développement ne parvient pas à rompre l'équilibre de l'ensemble. Un bref solo des vents le termine et prélude à la rentrée, variée par de nombreuses modulations ou motifs instrumentaux d'accompagnement qui apportent des couleurs nouvelles, avant une coda tout aussi élaborée que la précédente et s'appuyant également sur le premier sujet, repris ici par les vents.

3. MENUETTO (à 3/4): les deux thèmes du menuet, au rythme saccadé, sont avant tout prétexte à un jeu de questions et réponses auquel tous les instruments prennent une part active,- les vents à découvert apportant leur éclat à la fin de chaque partie. Le trio, en mi majeur, est encore confié aux cordes; mais une tenue des hautbois et des cors rehausse sa mélodie délicate de couleurs plus soutenues. Et le Menuet revient pour sa réexposition avec une énergie toujours renouvelée.

4. ALLEGRO CON SPIRTTO (à 6/8): c'est une fugue irrésistible qui domine le premier sujet de ce dernier mouvement conçu comme un morceau de sonate; richesse de l'orchestration, vigueur du rythme, tout est fait pour que l'auditeur réponde à l'appel. Le second sujet, en mi majeur (créant la même atmosphère que le trio précédent, également en mi), est confié aux cordes mais se situe dans l'exact prolongement du premier, dont le rythme réapparaît jusqu'à une cadence suivie d'une gamme des violons à découvert servant de lever de rideau au développement: ce dernier n'est rien d'autre qu'une variation sur le premier sujet, enrichi d'un contrepoint constant dans lequel les basses jouent un rôle primordial à travers diverses modulations d'une somptueuse richesse expressive. La gamme des violons sert de nouveau à amener la rentrée peu variée, aboutissant à une coda grandiose fondée, une fois encore, sur le premier sujet, - le tout s'achevant sur la même gamme ascendante des violons, ponctuée de deux accords. [...]"